Von den Schattenseiten der sonnigen Provence

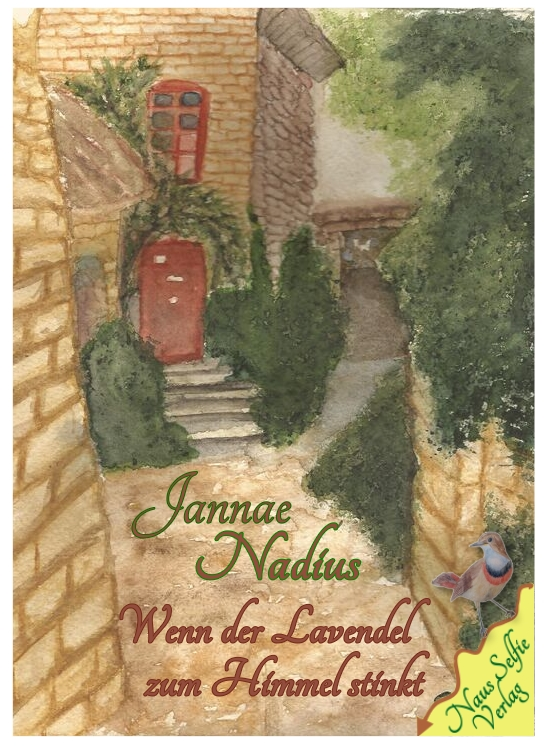

Autobiographischer Roman: „Wenn der Lavendel zum Himmel stinkt“ über die Provence – Ebook – Preis: 2,99 Euro – von 1997.

Vier Jahre habe ich in der Provence gelebt, zwischen Aix-en-Provence und Manosque, als Studentin mit wenig Geld, in kalten, feuchten Wohnungen in einem“umrenovierten“ ehemaligen Schweinestall. Mitten drin zwischen den Ureinwohnern der tiefsten Provence, zeigt sich das romantische Provenceleben und der charmante Südfranzose von einer komplett anderen Seite. Mit Humor gebe ich Einblick in diese andere Seite…

Anfang erstes Kapitel (Ausschnitt)

Ankunft in Aix-en-Provence – Manosque – Einzug

Mit steifen Gliedern wachte ich in meiner Luxuskarosse mit integriertem Liegebett auf – eingerollt wie ein Embryo auf der Hundematte im hinteren Teil meines Fiat – Pandas aus dem ich die Rückbank entfernt hatte.

Der Kaffee in der Thermoskanne war genauso kalt wie meine eingefrorene Nasenspitze, die mich daran erinnerte, dass es Anfang Oktober war.

Am Vortag war ich um drei Uhr nachmittags in Nantes, im Nordwesten Frankreichs, abgefahren und hatte bis kurz hinter Clérmont-Ferrand im Massif Central am Steuer durchgehalten, um mich dann im Schlafsack eingekuschelt zum Schlafen hinten ins Auto zu legen, nachdem ich Sylvanit, meinen Hund, auf den Vordersitz verbannt hatte.

Mit klammen Händen die kalte Tasse haltend, immer noch bis zur Brust im Schlafsack, zog ich die Bilanz des gestrigen Tages: 8 1/2 h für 526 km durch Käffer und Städte, da es von Nantes nach Clérmont keine direkte Autobahn gibt, weiterhin 4 Eiersandwichs, 5 Schinkensandwichs, 2 Lachssandwichs, 1 Liter Kaffee, von dem ich gerade den Rest trank… bon appétit.

Ich fuhr dann ein Stück weiter bis kurz vor St. Étienne, wo ich an einer Autoraststätte erstmals einen Automatenkaffee trank, der zwar nach dem Plastik schmeckte, indem er sich befand, aber zumindest heiß war.

Ich sah der Sonne zu, die sich langsam aus den Wolken schälte. Ich würde auf meiner weiteren Fahrt durch das Massif Central eine tolle Weitsicht haben. Genug Muße zum Genießen der Landschaft hatte ich, denn um mit meinem 4-chevaux-Panda die 800 m hohen Bergzüge hoch zu kriechen, musste ich meist in den zweiten Gang schalten und versuchen, dabei das Dröhnen des Motors zu ignorieren, der jeden Moment – so schien es – zu explodieren drohte. Ein Laster nach dem anderen überholte mich, und ich wartete darauf, einen Radfahrer vorbeifahren zu sehen. Da mich die Autobahn also nicht schneller voranbrachte, verließ ich sie und nahm die kostenlose route nationale.

Ich ließ Lyon hinter mir, die Stadt, durch die die Maler und Schriftsteller der Renaissance auf dem Weg nach Italien gekommen sind. Aber so weit wollte ich nicht. Noch nicht. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ich war jetzt auf der berühmten N7, die von Paris nach Marseille führt und die im Sommer die am stärksten befahrene Straße Frankreichs ist – zusammen mit ihrem Pendant, der A7. Mir ging ständig das Lied von Charles Trenet durch den Kopf: „La nationale sept! ….Route de vacances, route de France, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg valence…. Bah, bah, bamm“.

Ich fand meine gute Laune wieder, auch wenn Sylvanit von meinen musikalischen Einlagen nicht sehr begeistert schien. Mich erstaunte, nach dem schönen Massif Central mit seinen reichen Wäldern in bunter Herbstkleidung, die ausgesprochene Hässlichkeit des so berühmten Rhônetals, das sich auf einer Breite von fünf bis zehn km rechts und links des Flusses erstreckte. Nur weit entfernt sah man von der route nationale aus sich die Berge erheben, die rund um mit nun entlaubten Weinbergen überzogen, furchtbar kahl wirkten. Aber das, was mich noch mehr enttäuschte, war der deprimierende Eindruck, den die Häuser und Dörfchen auf mich machten: An den Anblick der niedlichen Steinhäuschen in der Bretagne gewöhnt, mit Efeu überzogen und vielen Geranien und großen Hortensien vor den Eingängen, kamen mir die Häuser hier wie verwahrloste Klötze vor, ohne Charme und Seele. Der Eindruck wurde durch weite Felder verbrannten Grases verstärkt, die dem Rhônetal das Aussehen einer Steppe gaben, durchsetzt mit Lagerschuppen und Handelsbaracken aus Wellblech. Kein Außenstadtbezirk bleibt in Frankreich von diesen potthässlichen und gigantischen Centres commerciaux verschont und hier standen sie nicht nur als Zentren, sondern auch einzeln verstreut entlang der Straße, auf weiter Flur.

Ich ließ Avignon hinter mir und langsam wurde die Gegend schöner. Noch 120 km bis Aix-en-Provence, dem Ziel meiner Reise.

„Quel bordel dans cette ville de merde! C’est ça, l’ambiance réputée d’Aix en Provence?“ Ich steckte mitten im schlimmsten fünf Uhr Verkehr, in dieser Stadt, die ich nicht kannte, nach einer Autofahrt von 1000 km. Ich kam an der Rotonde an, dem größten Kreisverkehr der Stadt, wo ein Chaos wie am « Place d’étoile » in Paris herrschte. Ich quälte mich durch enge Altstadtgassen, die in Deutschland schon längst zu Fußgängerzonen geworden wären, bis zum Zentrum durch, wo ich sofort das nächste Parkhaus ansteuerte. Nicht auch noch Parkplatzsuche in diesem Autogedränge. Ich suchte das Touristenbüro lieber zu Fuß.

Dort erhielt ich von einer netten Dame hinter dem Schreibtisch einen Zettel mit den lokalen Zeitungen, in denen ich Wohnungsannoncen finden könnte und einen weiteren, auf denen bereits Wohnungsangebote abgedruckt waren. Außerdem versorgte sie mich mit einem Stadtplan, auf dem sie mir den nächsten Campingplatz in Aix markierte. Den nächsten und einzigen, der um diese Jahreszeit noch offen hatte.

Ein Blick auf den ersten Zettel verriet mir, dass « Hebdo Aix » an eben dem heutigen Wochentag erschien, und so suchte ich, meinem leeren Magen und meiner vollen Blase zum Trotz, sofort das Zeitungsbüro auf. Mit dieser Zeitung in der Tasche kehrte ich zum Auto zurück und stürzte mich todesmutig wieder in den Verkehr, um den Campingplatz zu suchen. Zwar hatte ich die Karte genau studiert und sie ausgebreitet auf dem Beifahrersitz gelegt, – als ich aber dann im Zickzack durch den Verkehr musste, war jeder Blick darauf unmöglich: Vollbremsung, Gas geben, Vollbremsung, einer drängelt sich von rechts rein, während der Vordermann plötzlich bremst, und dann erst blinkt, um mir anzuzeigen, dass er in diese winzige Parklücke am Rand will; der Hintermann hupt wütend, wobei ich selbst mit dem linken Auge den Verkehr vorn, hinten, rechts und links beobachte und mit dem rechten Auge gerade festgestellt habe, dass ich eben jetzt hier rechts raus müsste, mich aber auf dritter Spur von links befinde. Vorbei! Mit großem Bedauern, dass ich nicht mit den Facettenaugen einer Libelle ausgestattet bin (so wie offenbar die Südfranzosen), nahm ich die Straßen au pif – der Nase nach – und nach Himmelsrichtungen, mal rechts, mal links. Wie durch ein Wunder fand ich den Campingplatz noch bei Tageslicht.

Ein Campingplatz mit vier Sternen. Dreieinhalb für die Nähe zum Zentrum, einen halben für die gebuddelten und dann überdachten Löcher, die sie als Toiletten bezeichneten. Ich suchte mir einen Platz in der Nähe der Telefonkabine, machte einen Abstecher zu den überdachten Löchern und hing mich an den Hörer. Es war sieben Uhr abends.

Ich verbrachte eine Stunde in der Kabine: Besetzt. keiner da…bereits vermietet…zu teuer…zu sehr in der Stadt….Immobilienmakler – blöde Bande!- …zu klein… ah! Die T2 (zwei Zimmer) ist bereits vermiete, aber es bleibt noch ein Studio – 33 m² – 2000FF charges compris à une quarantaine de km d’Aix, auf einem alten Weiler. Ich verabredete ein Rendez-vous für den nächsten Tag.

Als ich auf meinen Platz zurückkam, wurde es bereits dunkel, das Zelt war jedoch noch nicht mal aus dem Auto geholt, geschweige denn aufgebaut. Ich hatte Hunger. Sylvanit hatte in meiner Abwesenheit das letzte Sandwich gefressen. Im Lichte meiner Autoscheinwerfer versuchte ich, das Zelt aufzubauen – erst mal provisorisch. Und wie alle Provisorien hat es dann bis zum Ende so schief halten müssen. Sylvanit tobte sich derweil mit einer zerzausten Promenadenmischung ohne erkennbaren Anfang und Ende spielend aus. Weiß der Himmel, wo der Köter herkam, aber so blieb Sylvanit wenigstens in der Nähe.

Ich verbrachte eine bitterkalte Nacht, in der ich mir Sylvanit in den Schlafsack zum Wärmen holte. Was ich allerdings am nächsten Morgen erst einmal übertriebenerweise für Frostbeulen hielt, entpuppten sich bald als eine Unzahl von Flohstichen. Offenbar ein reizendes Geschenk des gestrigen Fellbuschels an Sylvanit.

(….)

Ausschnitt aus dem zweiten Kapitel:

La Petite Bastidonne

Jetzt hatte ich sie also endlich: meine Zweizimmerwohnung auf dem Lande.

Ich hatte das Vorstellungsgespräch erfolgreich hinter mich gebracht und war an der Uni in Aix-en-Provence als Maîtrise-Studentin eingeschrieben. Und war umgezogen. Von meiner Einzimmer Wohnung in Brest in die Zweizimmerwohnung in der Petite Bastidonne in der tiefen Provence.

Drei Häuser standen hier verloren im Wald, der nächste Ort in 3 km Entfernung. Bloß die Autobahn war nah: Sie zog sich durch das breite Durance-Tal, das die Berge des Luberon wie ein Gürtel eingrenzt und an dessen ersten Berghang die Petite Bastidonne gelegen war, mit Blick auf das Tal und der Route Nationale am Fuß. Hätte die französische Gas- und Elektrizitätsgesellschaft, die EDF, nicht ihren Kanal neben der Durance gebuddelt, dort ein EDF-Werk gebaut und wäre das Tal nicht zusätzlich sauber in der Mitte durch die Autobahn in zwei, so völlig voneinander getrennte Teile geschnitten worden, wäre es ein wunderschönes Tal gewesen. Die Durance war tatsächlich einmal einer der hübschesten Flüsse der Provence. So aber hatte man den Blick auf den Kanal aus Beton, neben dem die Autobahn parallel verlief, und das Durancebecken war bis auf ein paar Rinnsale zu einer Kiesel- und Sandbank geworden, die allerdings immer noch stellenweise von Birkenwäldchen umsäumt war. Wollte man auf die andere Seite des Tals, musste man einen Umweg von 10 bis 20 km machen, um entweder Richtung Aix über die Pont Mirabeau zu fahren, oder Richtung Manosque, um dort die nächste Brücke zu erreichen. Hinter der Petite Bastidonne begann bereits der Luberon, mit seinen Garrigue-Wäldchen, typisch für die Provence, dicht, niedrig, trocken, pieksig und wenig vielfältig.

Das große, aus rotem Stein gebaute Herrenhaus, das sich etwas abseits befand, stand fast leer. Nur ein junges Pärchen lebte oben in der Dachwohnung, aber weder sah noch hörte man etwas von ihm. Meine eigentlichen Nachbarn waren also bloß diejenigen, die in den beiden anderen Häusern lebten, dem ehemaligen Lagerhaus, in dem es jetzt sechs kleine Wohnungen gab und dem ehemaligen Schweinestall, der in ein kleines Einfamilienhäuschen mit drei Zimmerchen umgebaut war. Darin lebte eine Frau, Mitte Dreißig, Brigitte, mit ihrem Lebenspartner Jacques und ihrem 14 jährigen Sohn Daniel. Ihre Eltern, Monsieur et Madame Giguet, wohnten in der Wohnung über der meinen. M. Giguet war zu so etwas wie dem unbezahlten Hausmeister der Petite Bastidonne avanciert, der sich von dem Hausverwalter alle Arbeiten, die er mit seinen fast 70 Jahren noch ausführen konnte, aufdrücken ließ. Und das war eine Menge. Denn trotz seiner äußerlichen Gebrechlichkeit – Monsieur Giguet war dürr wie eine Korkeiche, ging gebeugt, hatte kaum noch Zähne, wässrige müde Augen, rauchte ununterbrochen braune Gitanes – schaffte er noch schier unglaubliches: Er kletterte auf Olivenbäume, um sie zu beschneiden, wuchtete die Wasserpumpe der Petite Bastidonne, die wenigstens einmal in der Woche kaputtging, zusammen mit dem Hausverwalter hoch, er riss das Gestrüpp um das Haus heraus, hackte Holz…

Der Hausverwalter, M. Rago (eigentliche Ragasojewski – aber er wurde von allen nur M. Rago genannt, denn er war bereits seit wenigstens drei Generationen in der Provence und in allem provenzalischer als ein Provenzale), hatte genau die gleichen wässrigen Augen und so schlohweiße Haare wie M. Giguet, dazu eine rotweingefärbte Nase und ein narbenzerfurchtes Gesicht und tabakgelbe Zähne. Er schloss mit mir den Mietvertrag ab, da der mysteriöse Hausbesitzer in Paris lebte und sich nicht im Geringsten um sein provenzalisches Anwesen kümmerte. Von Anfang an nervte ich Monsieur Rago mit ausgefallenen Extrawünschen: Als erstes wollte ich den Mietvertrag schriftlich, der für meine Aufenthaltsgenehmigung unentbehrlich war, was ihm das erste Zeichen des Unverständnisses hervorrief. Er versprach, ein Mietformular zu besorgen. Dann musste ich ihn überzeugen, dass ich es durchaus nicht für übertriebenen Luxus hielt, auf wenigstens eine geerdete Steckdose in der Wohnung zu bestehen. Zusammen mit dem alten Giguet bastelte er mir also eine. Ich war zufrieden und jedes mal, wenn ich den Stecker aus der Dose zog, kamen mir begeistert Funken entgegen. Für alle anderen Fragen und Bitten waren mir M. Giguet, zusammen mit seiner Frau, ganz zu Diensten. Zwar verstand ich kein Wort, weder von dem, was mir der alte Giguet mit seinem zahnlosen Mund und dem provenzalischen Akzent diensteifrig erzählte als auch von dem, was seine Frau, obwohl ohne provenzalischen Akzent, aber dafür genuschelt und fast etwas gelallt, plapperte. Tatsächlich waren Madame und Monsieur Giguet einem Glas Wein nicht abgeneigt.

Ich genoss lange Spaziergänge im Herzen der provenzalischen Natur. Allerdings schien sie mir reichlich leergefegt, die Natur. Die wenigen Vögel, die man hier und da mal schüchtern zwitschern hörte, hatten eine ungewöhnliche Fluchtdistanz. Von den berühmten Provence-Wildschweinen, die so wild nicht mehr waren, da seit über 100 Jahren mit Hausschweinen verbastardiert, war kein Borstenhaar zu sehen.

Aber auf jedem Sonntagsspaziergang wurde das vermisste Vogelgezwitscher von Gewehrschüssen ersetzt und das fehlende Damwild durch einen olivfarben gekleideten Provence-Jäger, denen man hinter jeder Wegbiegung begegnen konnte. Es handelte sich ganz eindeutig nicht um eine aussterbende Rasse. Wie eingepflanzt mitten auf dem Weg, mit dem Gewehr selten geschultert, aber meistens wie in Hab-Acht Stellung vor sich haltend, starrten sie ins Unterholz. Das Auto stand meist nicht weit. Komische Art zu jagen, dachte ich. Zur Mittagszeit konnte man sie dann in Rudeln auf Waldlichtungen finden, umlagert von ihren kleinen Hunden mit Schweinsnase, wo sie mit viel Wein und einem reichhaltigen Pique-nique von der wilden Jagd Pause machten. Danach ging es dann wieder auf die Pirsch und mit einigen Flaschen Rotwein intus trafen sie sicher kein Wildschwein mehr auf zehn Meter. Aber davon gab es hier zu Jagdsaison, die längste Europas, eh nicht mehr viele. Und erst recht nicht auf ein paar Meter. Aber viele Jagdunfälle gab es, und nicht immer waren die Opfer ihre Jagdkumpanen, die sich mit einer Gewehrkugel im Hals im Krankenhaus wiederfanden, sondern auch viele unschuldige Spaziergänger. Wie ich es einer war, und darum ging ich am Wochenende nicht mehr in den Wald und an den anderen Tagen nur zur Mittagszeit, wenn die Jäger picknickten.

Ich fragte M. Rago, der natürlich auch Jäger war, was sie denn zum Teufel in diesen leeren Wäldern jagen würden. « Oh, Tauben… »

Tauben? Was für Tauben? Ringeltauben gab es hier kaum noch, Türkentauben überhaupt nicht. Haustauben vielleicht, die hier von den pensionierten, holländischen Hausbesitzern gehalten wurden. Ich begriff später, dass Monsieur Ragos Antwort die Standardantwort der Jäger an die Nichtjäger war. Bloß nicht aus dem Nähkästchen plaudern.

Trotz dieser unwesentlichen Einschränkungen genoss ich es, endlich wieder auf dem Land zu leben, wo ich bis zum Beginn meines Studiums, das mich zum Umzug in das Ruhrgebiet gezwungen hatte, aufgewachsen war. Ich war und blieb eine Landpomeranze und akzeptierte die vielen Kilometer, die ich von der Petite Bastidonne bis zur Uni in Aix jeden Tag fahren musste.

Aber nicht nur das Spazierengehen genoss ich, auch den Platz in der Wohnung. Ich zimmerte Regale, hängte Bilder auf, topfte Pflanzen ein und um, und da es sich um ein altes Lagerhaus mit hohen Zimmerdecken handelte, konnte ich den lang gehegten Wunsch eines Hochbettes realisieren. Ich besorgte Stangen und Bretter und baute mir ein ein Meter fünfzig hohes Podium, auf das ich meine Matratze legte.

(Ende der Leseprobe)

Auf ebook auf allen Bestellseiten weltbild (Thalia, buecher.de, buch.de etc.)

https://www.weltbild.de/artikel/ebook/wenn-der-lavendel-zum-himmel-stinkt_20736314-1